非木材植物資源について

非木材植物資源には、サトウキビからの砂糖製造時に発生するバガス、パーム油産業で大量に排出されるオイルパーム空果房、各地に放置林が多数存在し、大量の余剰資源となっている竹、生長後刈り取りが必要なアシ(ヨシ)などがあります。

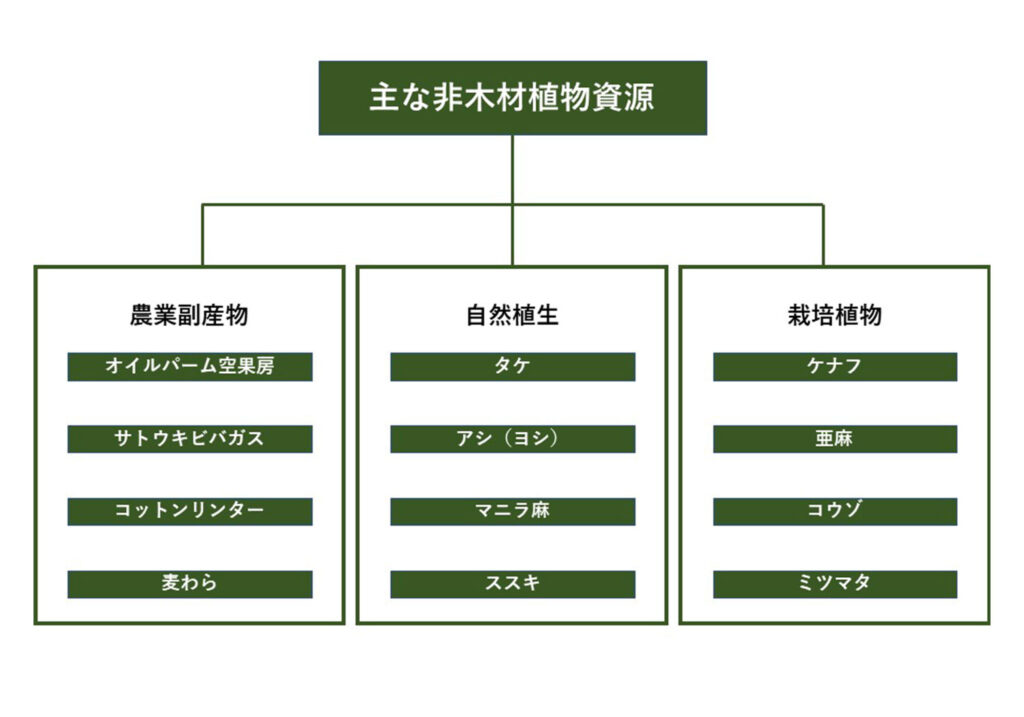

主な非木材植物資源

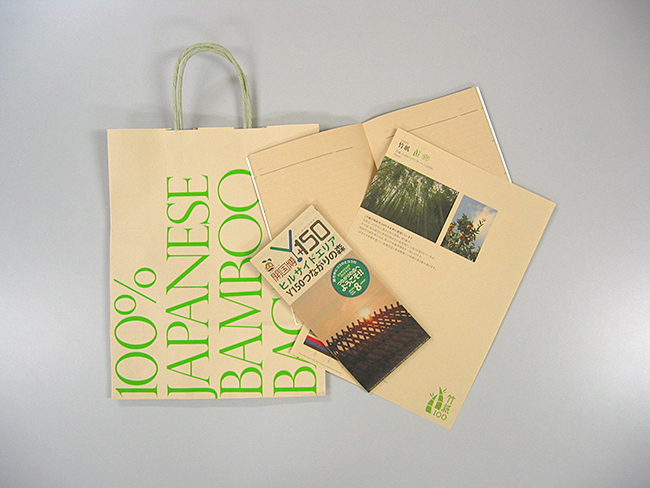

タケ

タケ(竹、バンブー)はイネ科イネ亜科に属する多年生植物で、熱帯から温帯にわたって生育します。特にアジアには広く分布し、様々な地域で自生または栽培されています。このうち温帯性のタケは地下茎を有し、そこから地上稈が散生しますが、熱帯性のものは地下茎がなく株立ち状になり、地下稈が叢生します。また、一般に背が低く稈が細目の日本原産のササ(笹)があります。

日本国内におけるタケの栽培は、元々タケノコの採取や竿竹や建材などとしての利用を目的としていました。しかしながら、近年では輸入品や新素材に押されてタケノコや竹材の生産が減少し、各地に管理されなくなった竹林が数多く存在します。これが放置竹林となり、里山の崩壊などの自然環境に対して大きな問題を引き起こしています。このように大量に発生するタケを製紙原料やエネルギー資源など様々な分野で活用することによって、こうした問題の解決に向けた取組が進むことを期待されています。

オイルパーム空果房

オイルパーム(アブラヤシ)はアフリカ西部および中部を原産とするヤシ科アブラヤシ属の植物です。インドネシアやマレーシアなどの熱帯地域で主にプランテーションにより栽培され、大きいもので高さ12~15mに達します。このヤシには、3,000個ほどの果実を付けた重さ30kgほどの果房が1本当り年4~5個生り、その果実から食用油やマーガリン、さらに洗剤や石鹼などの原料となるパーム油が採れます。

この果房から果実を取り除いたものは空果房と呼ばれ、木材に近い成分で構成されています。パーム油産業ではこの空果房が未利用資源として大量に発生するため、製紙原料など大量に消費できる製品への利用が期待されています。

サトウキビバガス

サトウキビはインド原産とするイネ科サトウキビ属の多年草です。世界中の熱帯・亜熱帯地域で栽培され、生長すると2~3mになります。茎内部の柔組織に糖液が蓄えられ、その茎から得られる搾汁液を濃縮すると砂糖になります。糖液を搾った後に残るカスをバガスと称し、主に搾汁液の濃縮・精製する際の燃材として使用されます。

バガスはほかに製紙原料などにも使用されますが、バガス繊維は広葉樹に近い性質を持ち、印刷・情報用はもちろん食品の容器や包装、衛生用品など多くの用途にバガス由来の紙パルプを使用することが可能です。

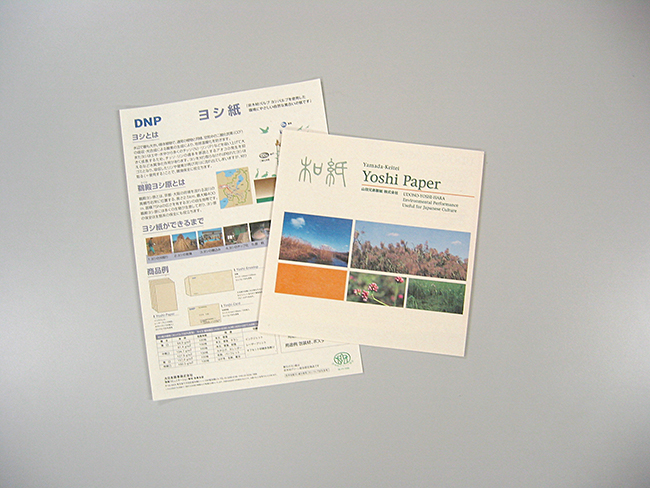

アシ(またはヨシ、葦)

アシはイネ科ヨシ属の多年草です。日本各地および世界の温帯、暖帯、亜寒帯に広く分布し、沼や川岸のいたるところに繁茂します。根は長く泥中に横たわる一方、茎稈は中空の円柱形で高さ1~3mになり、すのこ、すだれ、よしずなどに利用されています。

アシは水中の栄養分を吸って水をきれいにする水質浄化の役割をしますが、半年ほど放置すると枯れて倒れ、それが腐って水質を汚濁させるという問題が起きます。そこで、枯れて倒れる前に刈り取ったアシを、製紙原料として有効に利用することが期待されています。

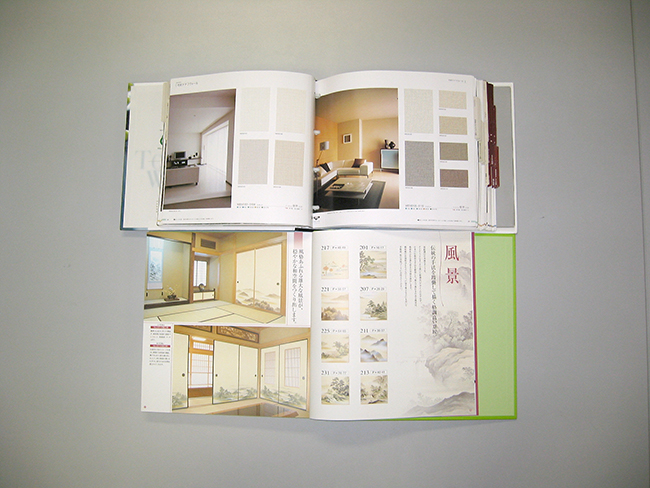

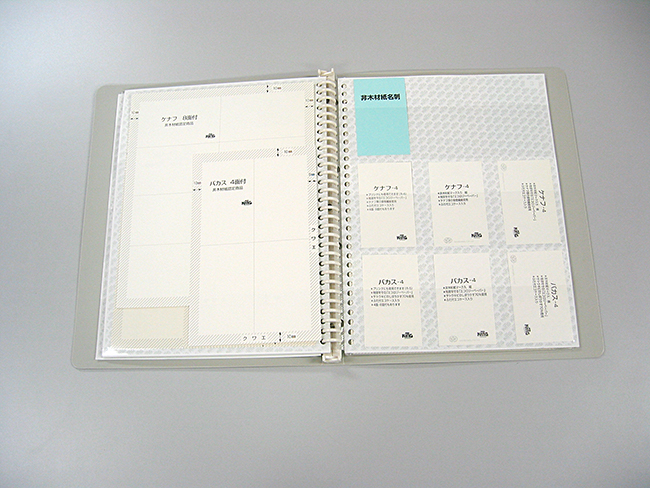

ケナフ

ケナフはアオイ科フヨウ属の一年草で、ハイビスカスの仲間です。古くから米や麦など穀類を入れる麻袋を作るために栽培されており、現在は東南アジアや中国、インド、アフリカ、中南米、米国南部、オーストラリアなど世界各地に見られます。

この植物は熱帯や温帯であれば痩せた土地でも育ち、4~5ヶ月で成熟して高さ3~5m、直径3~5cmにもなります。ケナフは光合成の働きが非常に活発であるため、生長に伴うCO2吸収が大きいことから、地球温暖化防止に役立つ植物とされています。得られる繊維は軽くて強いという特徴があることから、紙製品はもちろん建築材料、自動車部材、衣類など、その活用の可能性は多方面に広がっています。

コットンリンター

コットンはアオイ科ワタ属の一年草で、温帯地域において繊維植物として栽培されています。生長すると高さ30~60cm程度となり、繊維が「綿」として衣料などに使用され、種を搾って得られる綿実油はマーガリンや石鹸の原料となります。

ご存知の通りコットンを紡績することによって様々な製品に使われますが、繊維が短くてその原料とならないものをコットンリンターと言います。コットンリンターはセルロース含有量が多く、製紙原料とした場合、かさ高で肌触りが良くしかも強度があり、木材を原料とする場合と比べて特徴のある紙となります。